Le SIDA a été détecté pour la première fois dans les années 1980. L’épidémie de VIH, le virus qui en est à l’origine, a tué 39 millions de personnes à ce jour, selon les estimations. Depuis 1996 et la mise sur le marché des combinaisons médicamenteuses développées grâce à la recherche pharmaceutique, l’infection a pu passer du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique pour de nombreux patients, leur permettant de mener une vie quasiment normale.

Retracé jusqu’à il y a 100 ans

Le virus de l’immunodéficience est probablement apparu pour la première fois il y a 100 ans, transmis d’un animal mort à un chasseur par le biais d’une coupure, devenant ainsi le virus de l’immunodéficience humaine, ou VIH. Le virus se serait propagé d’Afrique vers le monde occidental via Haïti dans les années 1960. Dans les années 1970, la propagation rapide du virus dans le milieu homosexuel conduit finalement à la découverte de la maladie, lui valant son appellation initiale «GRID» (Gay-Related Immune Deficiency). Le VIH mute si rapidement qu’il se crée chaque jour dans le corps d’une personne séropositive plus de variants différents du virus que de variants de la grippe dans le monde. Cela explique pourquoi la recherche d’un vaccin, commencée dans les années 1980, n’a toujours pas abouti à ce jour. La maladie est donc encore aujourd’hui considérée comme incurable. Toutefois, grâce aux progrès thérapeutiques, le VIH n’est plus une condamnation à mort.

Développement des traitements contre le VIH : plusieurs avancées majeures en un temps record

Le VIH est observé cliniquement pour la première fois aux États-Unis en 1981. Depuis 1984, le dépistage du VIH peut être réalisé par un test d’anticorps. Depuis 1986, il est en outre obligatoire de tester les produits sanguins pour détecter les anticorps du VIH. En 1985, le virologue japonais Hiroaki Mitsuya a démontré l’efficacité de l’azidothymidine (AZT), une substance développée à l’origine comme médicament contre le cancer, finalement autorisée deux ans plus tard comme premier médicament contre le VIH aux États-Unis. Cette avancée importante dans le traitement de l’infection par le VIH permet pour la première fois de combattre la multiplication du VIH dans l’organisme et d’augmenter l’espérance de vie des patients. À la fin des années 1980, deux autres médicaments (la didanosine et la zalcitabine) ont pu être prescrits avant même leur autorisation officielle. Le premier inhibiteur de protéase est autorisé aux États-Unis en tant que nouvelle approche thérapeutique en 1995. Au milieu des années 1990, des études démontrent l’efficacité supérieure d’un traitement combinant deux substances par rapport à une monothérapie.1

La thérapie antirétrovirale combinée, qui associe plusieurs médicaments, constitue une avancée décisive dans le traitement du VIH. Cette forme de thérapie vise à inhiber durablement la prolifération du VIH. Les thérapies combinées restent en outre efficaces à long terme, car les virus ne parviennent pratiquement jamais à développer simultanément des mutations de résistance contre plusieurs médicaments.

Le traitement médicamenteux des personnes infectées par le VIH réduit la charge virale et maintient le fonctionnement du système immunitaire. Lorsque la charge virale d’une personne séropositive devient indétectable, le traitement est si efficace que le patient n’est plus contagieux.2

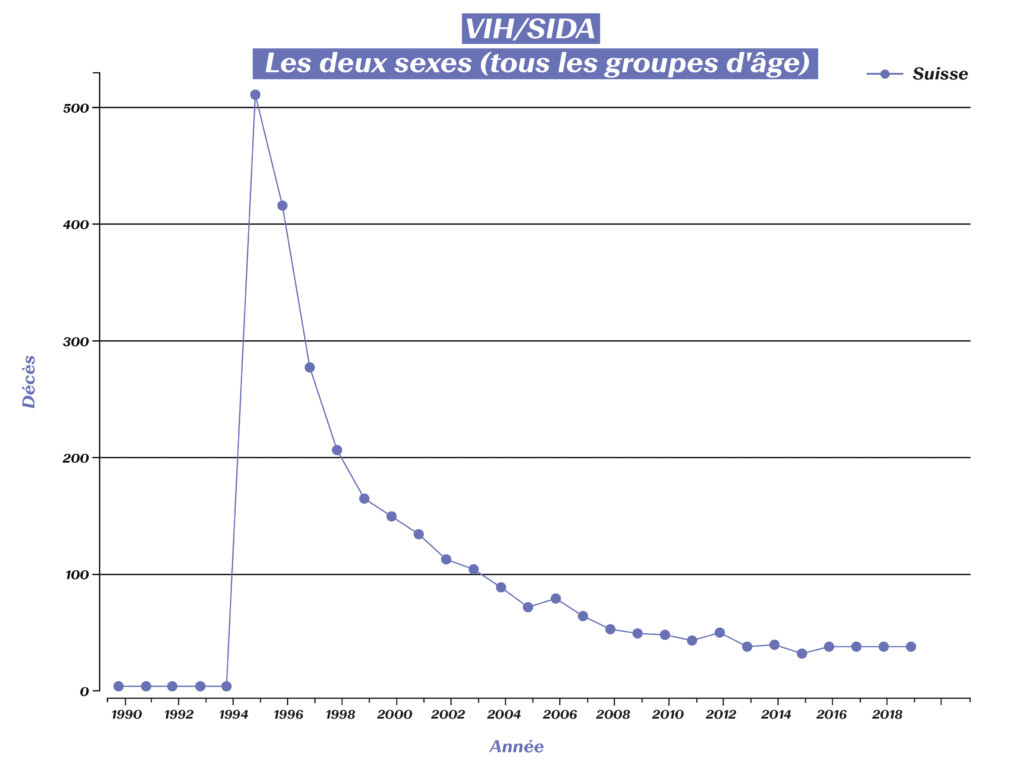

Alors qu’avant 1996, un test VIH positif était encore une condamnation à mort certaine, l’infection par le VIH est depuis devenue une maladie chronique dans la plupart des cas.3 Les chiffres soulignent de manière éloquente les progrès décisifs réalisés en matière de traitement:

Décès dus au VIH/sida en Suisse (source: Global Burden of Disease (GBD)), https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#

Alors qu’on enregistrait encore plus de 500 décès liés au VIH en 1995 en Suisse, leur nombre n’était plus que d’une trentaine ces dernières années. Les personnes infectées peuvent vivre longtemps, mais cela signifie aussi qu’elles sont dépendantes à vie des médicaments, le virus ne pouvant plus être éliminé complètement de l’organisme après l’infection. Comme la prise des médicaments selon les prescriptions exige une observance rigoureuse de la part des personnes concernées, la recherche a également fait de grands progrès dans ce domaine afin de simplifier la posologie pour les patients. Alors que dans les années 1990, il fallait prendre une poignée de médicaments à heures fixes, il suffit désormais souvent de prendre un seul comprimé par jour. Les médicaments modernes provoquent en outre moins d’effets secondaires chez de nombreux patients, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Prévention de l’infection, prophylaxie au moyen de substances actives et perspectives

De nos jours, après une exposition au virus, la prophylaxie post-exposition (PPE) permet d’empêcher le virus de s’implanter, de sorte que la personne exposée reste séronégative. La PPE doit pour cela être prescrite par un médecin, de préférence dans les 24 heures et au plus tard 72 heures après le contact. Le traitement, impliquant des médicaments anti-VIH habituels, doit être poursuivi pendant quatre semaines.

Une thérapie combinée sous forme de comprimés pour la prévention du VIH est en outre autorisée depuis 2016 en Europe. Les médecins peuvent ainsi prescrire ces préparations à titre de prophylaxie pré-exposition (PrEP) aux adultes en bonne santé présentant un risque accru d’infection. La prescription de médicaments sous forme de PrEP s’inscrit dans une stratégie globale de prévention de l’infection par le VIH, qui comprend en outre des visites régulières chez le médecin et des examens de contrôle associés à des pratiques sexuelles sûres.

Plus de 30 médicaments de huit classes différentes sont actuellement disponibles pour lutter contre le VIH. Même si nous ne disposons pas encore à ce jour d’un médicament permettant de guérir complètement les infections par le VIH, l’exemple du VIH offre une illustration parfaite de la manière dont les thérapies peuvent être développées et constamment améliorées grâce à la recherche scientifique. On peut espérer que les années à venir nous réservent encore des progrès fulgurants et que le VIH pourra donc bientôt être guéri.

1 Magazin HIV (2011): 30 Jahre HIV – Chronik. https://magazin.hiv/magazin/gesellschaft-kultur/30-jahre-hiv-chronik-1981-1986/

2 Deutsche Aidshilfe (2022): HIV-Behandlung. https://www.aidshilfe.de/hiv-behandlung#:~:text=Bei%20einer%20HIV%2DBehandlung%20werden,die%20Bildung%20von%20Resistenzen%20verhindert

3 Universitätsspital Zürich (2022): HIV-Infektion Behandlung. https://www.usz.ch/fachbereich/infektiologie/angebot/hiv-infektion-behandlung/

Les progrès fulgurants en matière de possibilités de diagnostic et de traitement ont contribué de manière décisive à la baisse significative du taux de mortalité à la suite d’un infarctus du myocarde au cours des 30 dernières années. Une prise en charge rapide et une médication optimale permettent aujourd’hui à de nombreuses personnes concernées de profiter des progrès de la médecine et de réduire considérablement les conséquences d’un infarctus du myocarde.

Peu d’options thérapeutiques jusque dans les années 1970

Johann Wolfgang von Goethe a sans aucun doute succombé à un arrêt cardiaque en 1832: sueurs froides, chute de la tension artérielle avec membres froids, troubles du rythme cardiaque et finalement insuffisance cardiaque et détresse respiratoire, les symptômes classiques. Le médecin personnel de Goethe ignorait la cause du mal et ne disposait d’aucun moyen pour le traiter.1 La recherche médicale intensive a aujourd’hui changé la donne à bien des égards.

Le diagnostic et le traitement de l’infarctus du myocarde ont énormément progressé ces dernières décennies. Jusque dans les années 1970, les médecins ne disposaient encore de pratiquement aucune thérapie efficace. À l’époque, il arrivait déjà qu’on administre de l’héparine, un fluidifiant sanguin pouvant empêcher la survenue d’autres occlusions vasculaires. Après un infarctus du myocarde, on prescrivait en outre aux personnes concernées de rester alitées, souvent pendant des semaines1. La pratique a aujourd’hui changé du tout au tout: Après un infarctus sans complication, les patients peuvent parfois se lever dès le premier ou le deuxième jour et sortir de l’hôpital après une à deux semaines. Et ce, grâce au large éventail de médicaments qui peuvent désormais être utilisés après un infarctus du myocarde.2

Des avancées majeures devenues la norme

Depuis le début des années 1980, les patients victimes d’un infarctus du myocarde se voient administrer de l’acide acétylsalicylique et des bêtabloquants. L’acide acétylsalicylique empêche les plaquettes de s’agglutiner, et donc la formation de nouveaux caillots. L’héparine peut également être utilisée à cette fin. Les bêtabloquants font baisser la tension artérielle, ralentissent le rythme cardiaque et soulagent le cœur. Des analgésiques et des sédatifs sont souvent utilisés en complément2.

Le schéma de traitement après un infarctus du myocarde inclut également des interventions aiguës avec des cathéters à ballonnet et des stents. La première utilisation d’un cathéter à ballonnet remonte à 1977, ouvrant ainsi l’ère de ces «interventions coronariennes percutanées». Les premiers stents font leur apparition à la fin des années 1980. Ces interventions visent à rouvrir le vaisseau obstrué. Le stent sert alors de «support» pour le vaisseau à l’endroit rétréci. Bien que l’introduction des stents ait constitué un autre grand progrès, il est apparu dans les années qui ont suivi que les plaquettes pouvaient facilement adhérer à leur surface, pouvant alors entraîner la formation de nouveaux caillots sanguins. C’est pourquoi, depuis les années 1990, différents médicaments sont administrés après la pose d’un stent. Il s’agit le plus souvent d’acide acétylsalicylique, déjà évoqué plus haut, ainsi que de clopidogrel, un médicament destiné à empêcher l’agrégation des plaquettes. Aujourd’hui, il existe également des stents à élution médicamenteuse (DES = Drug Eluting Stents).2

Au cours des deux dernières décennies, la thrombolyse est devenue un élément essentiel du traitement aigu de l’infarctus du myocarde, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’intervenir avec des cathéters à ballonnet et des stents.3 La thrombolyse consiste à tenter de dissoudre le caillot de sang à l’aide de médicaments administrés en intraveineuse. L’objectif est de rétablir ainsi la circulation sanguine dans le vaisseau.

Réadaptation après un infarctus du myocarde aigu et traitement des facteurs de risque

Après un traitement aigu réussi, les patients restent quelques jours en observation dans l’unité de soins intensifs. En l’absence de complications, le séjour à l’hôpital ne dure maintenant que quelques jours. Afin de faciliter la réinsertion dans la vie quotidienne et professionnelle, un traitement de suivi est effectué dans une clinique de réadaptation ou un centre de thérapie ambulatoire. Malgré les traitements les plus modernes, des événements cardiovasculaires peuvent continuer de survenir après un infarctus du myocarde. Un traitement médicamenteux et un suivi rigoureux sont donc d’une importance capitale3. Bon nombre des médicaments prescrits après un infarctus du myocarde doivent être pris au long cours. C’est notamment le cas des bêtabloquants, de l’acide acétylsalicylique et des hypocholestérolémiants (statines). Les inhibiteurs de l’ECA, qui dilatent les vaisseaux sanguins et réduisent la tension artérielle, font également partie des préparations standard.3

Outre les grands jalons dans le traitement de l’infarctus du myocarde aigu, l’amélioration du diagnostic de maladies telles que l’hypertension ou l’hypercholestérolémie, ainsi que les options de traitement médicamenteux correspondantes, contribuent aux progrès réalisés dans la lutte contre l’infarctus du myocarde. Les bêtabloquants sont par exemple utilisés depuis le milieu des années 1960 pour traiter l’hypertension. Depuis la fin des années 1980, les statines sont administrées pour réduire le taux de cholestérol. Idéalement, cela contribue à la prévention de l’infarctus du myocarde.4

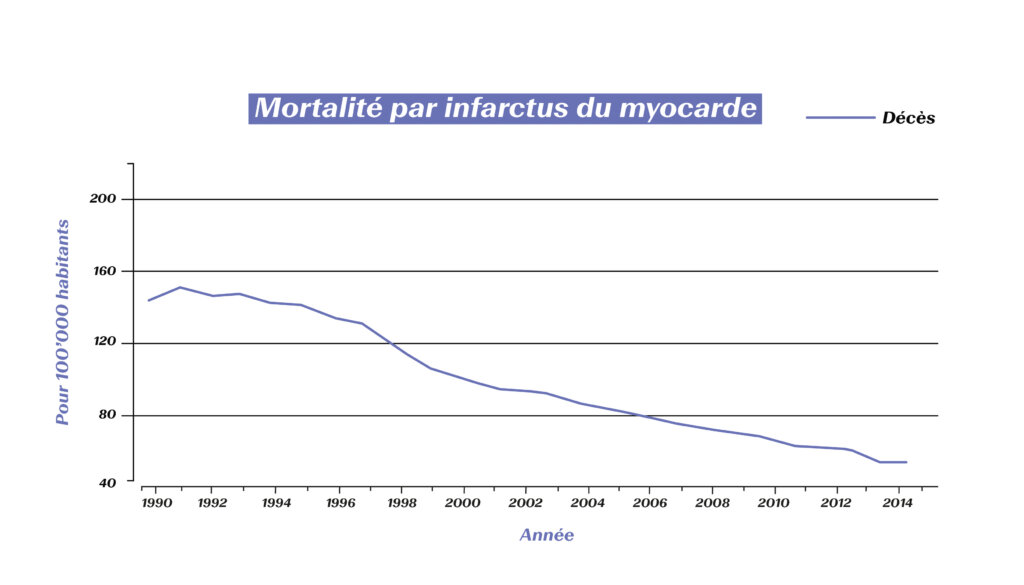

Les progrès en matière de traitement se reflètent de manière éloquente dans les chiffres. Une étude publiée récemment révèle un recul spectaculaire du taux de mortalité pour toutes les maladies cardiovasculaires en Suisse entre 2010 et 2019: plus de 30% chez les femmes et plus de 40% chez les hommes.4 C’est dans le traitement de l’infarctus du myocarde qu’on note les progrès les plus significatifs. Les chiffres venant d’Allemagne vont dans le même sens.

Réduction de la mortalité par maladies cardio-vasculaires (Source: Meinertz T. et al. (2018). Public Health Forum 26(3): 216-219.)

Outre l’amélioration des traitements médicamenteux, le développement des stents et, plus généralement, l’amélioration des techniques (notamment chirurgicales) font qu’un infarctus du myocarde n’est plus forcément une condamnation à mort. Les chercheurs poursuivent leur travail acharné afin d’innover, tant dans la prévention que pour le traitement des infarctus du myocarde et d’autres maladies cardio-vasculaires. Il n’y a plus qu’à espérer que des thérapies telles que l’«injection contre l’infarctus du myocarde», récemment annoncée, deviendront bientôt réalité.5

1 Lüscher, T.F. et al (2004): Der Herzinfarkt. Geschichte der kardiovaskulären Medizin. Kardiovaskuläre Medizin 7: 386–391.

2 Deximed (2022): Perkutane Koronarintervention, PCI. https://deximed.de/home/klinische-themen/herz-gefaesse-kreislauf/patienteninformationen/behandlungen/perkutane-koronarintervention

3 Internisten im Netz (2022): Herzinfarkt: Therapie. https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/herzinfarkt/therapie.html

4 SRF (2022): Weniger Tote wegen Herzinfarkt & Co. https://www.srf.ch/wissen/gesundheit/erfreuliche-entwicklung-weniger-tote-wegen-herzinfarkt-co

5 Deutsche Herzstiftung: „Spritze gegen Herzinfarkt“: Wie sieht Kardiologe neuen Cholesterinsenker? – Pressemeldung. https://www.herzstiftung.de/service-und-aktuelles/presse/pressemitteilungen/spritze-herzinfarkt

La recherche sur le cancer du sein a beaucoup progressé ces dernières décennies. Il est maintenant possible de diagnostiquer plus précisément le cancer et de le traiter de manière plus ciblée par la suite. Des découvertes scientifiques révolutionnaires offrent aujourd’hui un espoir de guérison pour un nombre croissant de personnes concernées dans le cadre des soins de base.

Peu d’options thérapeutiques disponibles jusque dans les années 1970

Le cancer du sein est décrit depuis l’Antiquité et a pendant des siècles été considéré comme incurable. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour découvrir que l’ablation du sein, appelée mastectomie, pouvait améliorer les chances de survie des personnes concernées. Jusque dans les années 1970, l’ablation, plus ou moins radicale, était souvent le seul espoir pour les femmes malades. Bien que la chirurgie, désormais conservatrice dans environ trois quarts des cas, reste aujourd’hui un pilier important, les dernières décennies ont vu l’éventail des options de traitement s’élargir considérablement.

Depuis les années 1980, les patientes atteintes d’un cancer du sein sont traitées par chimiothérapie. Les cytostatiques utilisés dans ce cadre ont des mécanismes d’action spécifiques visant à empêcher la prolifération des cellules cancéreuses, voire à les tuer. La radiothérapie contribue également à la lutte contre le carcinome mammaire.

Deux avancées majeures pour une forte augmentation du taux de guérison

Le rôle des hormones dans les cancers du sein est étudié depuis le début du XXe siècle. L’attention s’est notamment portée sur les œstrogènes, soupçonnés relativement tôt de favoriser la croissance de certains types de tumeurs. Mais une avancée majeure est intervenue en 1960, avec la découverte de la présence de récepteurs hormonaux sur certaines cellules cancéreuses du sein. Le premier médicament ciblant une hormone a finalement été mis sur le marché dans les années 1980, bientôt rejoint par différents types de thérapies antihormonales. Celles-ci sont d’une grande importance, environ deux tiers des carcinomes mammaires étant positifs aux récepteurs hormonaux. La disponibilité à grande échelle de tels traitements a permis d’augmenter le taux de guérison d’environ 30%.1

Dans les années 1980, des chercheurs ont découvert une très forte densité de récepteurs HER2 dans les cellules cancéreuses chez environ un quart des patientes atteintes d’un cancer du sein. Il a pu être démontré que ces récepteurs entraînaient une croissance tumorale particulièrement agressive. Cette découverte révolutionnaire a donné lieu au développement de médicaments anticancéreux ciblés, une première. Il existe aujourd’hui différents traitements anti-HER2. Leur utilisation fait aujourd’hui partie du traitement standard des patientes atteintes d’un cancer HER2 positif et a conduit à une amélioration substantielle de la qualité de vie. La progression de la maladie peut être considérablement retardée et le temps de survie prolongé.1,2

La détermination des caractéristiques de la tumeur comme nouveau standard

Les découvertes décrites n’ont pas seulement offert de nouvelles possibilités de traitement aux patientes qui n’avaient jusqu’alors que peu d’espoir d’obtenir des résultats, elles ont également jeté les bases d’une approche inédite. La détermination des caractéristiques biologiques de la tumeur est aujourd’hui la norme pour toutes les patientes. Tous les cancers du sein ne se ressemblent pas, et les traitements ne peuvent être efficaces que si la tumeur présente effectivement les structures correspondantes.3

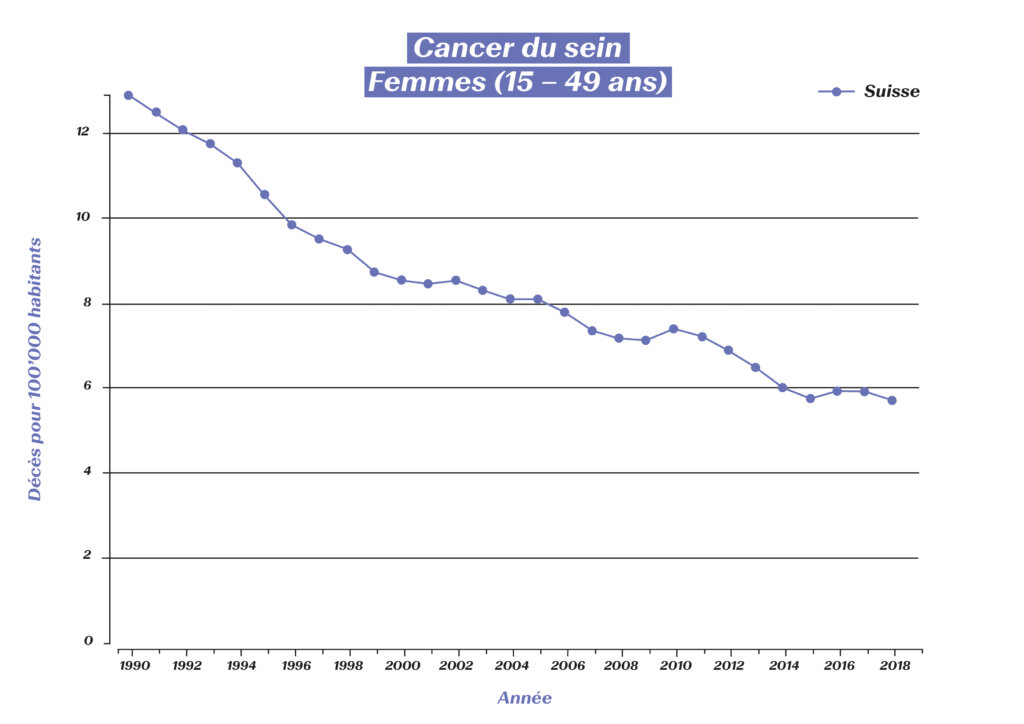

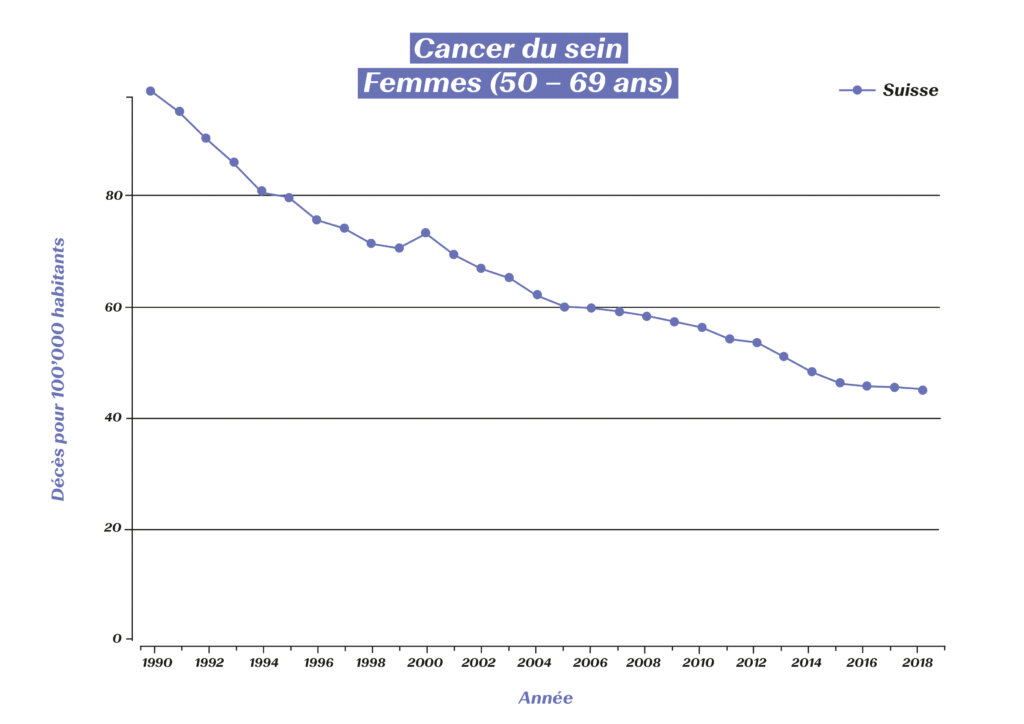

Outre l’amélioration du dépistage précoce, ces avancées majeures dans la recherche et le développement ont joué un rôle de premier plan pour réduire de moitié la mortalité des patientes atteintes d’un cancer du sein au cours des trois dernières décennies :4

Figures 1 et 2 : Décès liés au cancer du sein chez les femmes de 15 à 49 ans et de 50 à 69 ans en Suisse (source: Global Burden of Disease (GBD)), https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#

Des traitements efficaces sont ainsi développés à des intervalles toujours plus rapprochés pour un nombre croissant de types de cancer du sein, et ils peuvent aujourd’hui être proposés à l’ensemble des patientes. On peut s’attendre à ce que les prochaines années voient l’avènement d’autres innovations qui ne tarderont pas à intégrer les soins de base. Aujourd’hui déjà, 87% des personnes touchées sont encore en vie cinq ans après le diagnostic.5 Cette proportion devrait continuer à augmenter et encore plus de vies pourront être sauvées à l’avenir.

1 Ligue contre le cancer (2020): Le cancer du sein. https://www.liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/les-differents-types-de-cancer/le-cancer-du-sein

2 Hamburger Ärzteblatt (2012): Das Mammakarzinom im Wandel. https://www.d-k-h.de/fileadmin/Agaplesion_dkh-hamburg/user_upload/121112_Artikel_Brustkrebs_Lindner_.pdf

3 Leitlinien-Programm Onkologie (2021): Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms. https://register.awmf.org/assets/guidelines/032-045OLk_S3_Mammakarzinom_2021-07_1.pdf

4 Office fédéral de la statistique (2021): Le cancer en Suisse, rapport 2021. État des lieux et évolutions. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.19305697.html

5 Deutsche Krebsgesellschaft (2022): Der Erkrankungsverlauf bei Brustkrebs. https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/brustkrebs/erkrankungsverlauf.html

On retrouve les premières descriptions du diabète mellitus, plus communément appelé «diabète sucré», dans des écrits remontant à l’Antiquité. Jusqu’à il y a cent ans, il n’existait cependant aucun traitement efficace pour les personnes touchées, si bien que le diabète entraînait la mort en peu de temps. Ce n’est qu’avec la découverte de l’insuline que la maladie a perdu son caractère si redoutable. La recherche sur les médicaments a depuis apporté diverses améliorations qui ont permis un accroissement considérable de la qualité de vie des patients diabétiques.

Le long chemin jusqu’à l’avancée majeure

Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les savants dressaient déjà un tableau clinique avec des «urines mielleuses», mais ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle qu’une étape importante a été franchie, lorsque les médecins ont identifié le rôle important joué par le pancréas. Les nouvelles découvertes se sont enchaînées au cours des décennies suivantes. 1916 marque la première extraction réussie d’insuline à partir des tissus de pancréas d’animaux. Le traitement moderne du diabète voit le jour six ans plus tard: le procédé est breveté à la suite du premier traitement réussi, et des entreprises d’Amérique du Nord et d’Europe se mettent à produire de l’insuline à l’échelle industrielle.1

Développement de l’insulinothérapie

Les décennies suivantes ont également été marquées par l’innovation. Entre les années 1930 et 1950, des préparations permettant une administration différée de l’insuline ont été mises sur le marché, contribuant ainsi à réduire le nombre d’injections quotidiennes. Depuis les années 1970, l’insuline n’est plus administrée aux patients que sous une forme purifiée par chromatographie, lui conférant ainsi une plus grande tolérance. Depuis les années 1980, la substance active peut être obtenue par biotechnologie, raison pour laquelle aucune insuline d’origine animale n’est plus commercialisée en Suisse depuis 2015. Cela a permis de réduire encore davantage les cas d’intolérance. Afin de mieux gérer l’insulinothérapie, des analogues de l’insuline qui reproduisent mieux la courbe d’action de l’insuline produite par le pancréas ont été développés. La plupart du temps, le traitement des personnes atteintes de diabète de type 1 comprend une insuline basale à longue durée d’action pour les besoins de base et une insuline à courte durée d’action qui peut être administrée selon les besoins (par exemple au moment des repas ou pour corriger une hyperglycémie). Une vaste gamme d’insuline à courte, moyenne et longue durée d’action est désormais disponible.1

Une meilleure qualité de vie grâce à des produits médicaux modernes

Outre l’insuline, des produits médicaux connexes ont été développés au cours du XXe siècle. Deux ans seulement après le premier traitement réussi d’un patient diabétique, des seringues d’auto-injection étaient disponibles. Il existe depuis les années 1980 des stylos à insuline qui remplacent les seringues et offrent aux personnes concernées une plus grande souplesse pour l’administration de la substance active, par exemple en voyage. Les premières pompes à insuline sont également développées à cette époque. Elles s’adressent surtout aux diabétiques de type 1. De nos jours, en plus d’être beaucoup plus compactes, les pompes offrent également une plus grande précision de dosage.

La détermination du taux de glycémie s’est aussi considérablement simplifiée au fil du temps. Outre les lecteurs de glycémie, il existe désormais différents capteurs appliqués sur la peau pour mesurer en continu le taux de glucose sanguin. Sans oublier les systèmes qui combinent une pompe à insuline et des capteurs avec une commande électronique (par exemple via une application), faisant ainsi office de «pancréas artificiel». Ces innovations réduisent les fluctuations du taux de glycémie, ce qui simplifie grandement la vie des patients.2

Traitement par étapes du diabète de type 2 : les alternatives à l’insuline

L’existence de différents types de diabète sucré a été constatée dans les années 1960. Dans le cas du diabète de type 1, décrit plus haut, l’organisme ne produit plus du tout d’insuline. Les personnes concernées sont donc tributaires d’un traitement à l’insuline.

En revanche, dans le cas du diabète de type 2, le corps ne réagit pas suffisamment à l’insuline qu’il produit lui-même. Dans le cadre d’un traitement dit «par étapes», différentes substances actives sont aujourd’hui disponibles comme option thérapeutique pour cette forme de maladie.

Le traitement de base du diabète de type 2 est une modification du mode de vie impliquant un changement d’alimentation et une intensification de l’activité physique.

Si le taux de glycémie ne baisse pas malgré ces mesures, on utilise alors des antidiabétiques oraux. En traitement de première intention, on utilise souvent la metformine, autorisée en Suisse depuis 1960, afin d’augmenter la sensibilité des cellules de l’organisme à l’insuline. Ce traitement peut être complété par d’autres préparations dans le cadre de la deuxième ou de la troisième étape. Le choix de la substance dépend des conditions individuelles des patients. Les sulfonylurées, qui stimulent la sécrétion d’insuline par le pancréas, sont aussi utilisées depuis des décennies déjà.

En présence de facteurs de risque cardiovasculaire, on utilise aujourd’hui des inhibiteurs de SGLT-2 ou des agonistes des récepteurs du GLP-1. Les inhibiteurs de SGLT-2 favorisent l’élimination du sucre par les reins, tandis que les agonistes des récepteurs du GLP-1 (glutides) inhibent la sécrétion d’un antagoniste de l’insuline et contrôlent la libération d’insuline en fonction des repas. Depuis 2020, ils sont également autorisés en Suisse sous forme de comprimés. Ils devaient auparavant être administrés au moyen d’une seringue.

Les inhibiteurs de la DPP-4 (gliptines) désignent un autre groupe de substances actives pouvant être utilisées en deuxième ou troisième étape. Ils agissent de la même manière que les agonistes des récepteurs du GLP-1, mais ne réduisent pas les risques associés aux comorbidités. Les glinides (mode d’action similaire aux sulfonylurées) et les glitazones (qui augmentent la sensibilité des cellules musculaires à l’insuline) peuvent également être administrés dans le cadre d’un traitement par étapes, mais sont aujourd’hui moins répandus que les substances décrites précédemment.

Ce n’est que si les antidiabétiques oraux seuls se révèlent inefficaces que l’on a recours à l’insuline, en troisième ou quatrième étape. Pour chaque patient atteint de diabète de type 2, on détermine si une insuline à courte ou à longue durée d’action est appropriée et si celle-ci doit continuer à être administrée en combinaison avec des antidiabétiques oraux.3, 4

Étant donné que les préparations décrites peuvent être administrées par voie orale plutôt que par injection, la prise est moins contraignante pour les patients. Bien souvent, il n’est même pas nécessaire de traiter le diabète de type 2 avec de l’insuline, car la maladie est bien contrôlée avec les antidiabétiques oraux. De plus, en cas d’insulinothérapie, le sucre est stocké dans le corps sous forme de graisse, ce qui peut entraîner une prise de poids. Or, l’augmentation du poids corporel est particulièrement problématique pour les personnes déjà en surpoids. Les antidiabétiques oraux ont en revanche l’effet inverse, dans une certaine mesure, et peuvent entraîner une perte de poids. Le traitement d’un diabète de type 2 vise à faire régresser la maladie à un stade moins sévère et, si nécessaire, à réduire le poids corporel. Il est ainsi possible, dans de nombreux cas, de renoncer à une insulinothérapie.5

Objectif du traitement moderne du diabète

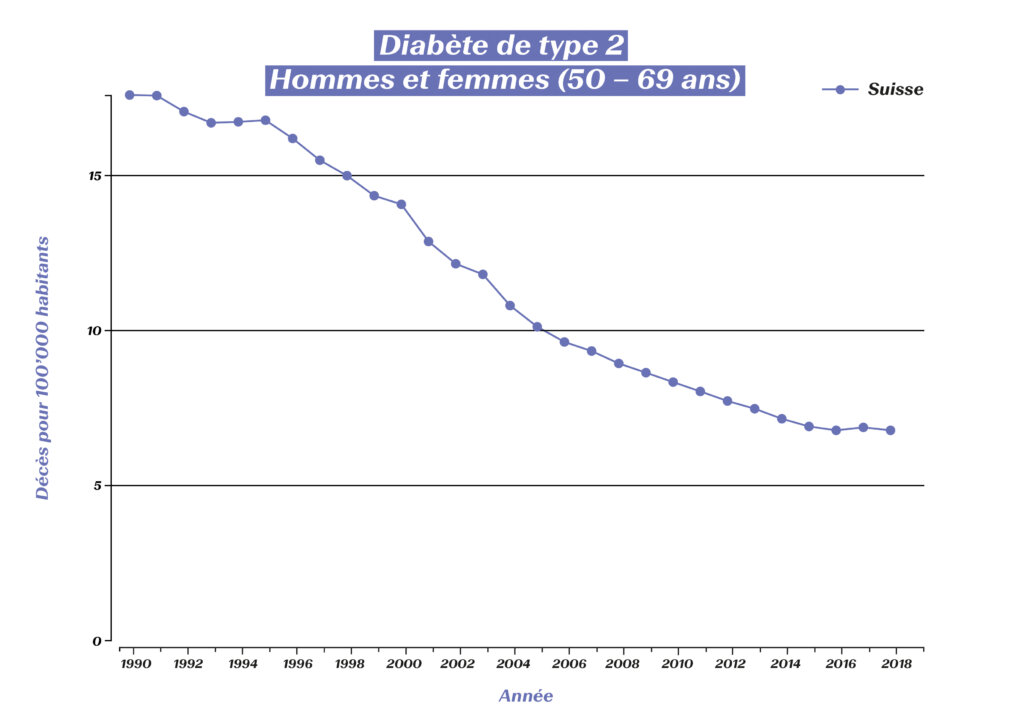

Alors qu’au début du siècle dernier, le diabète revenait encore à une condamnation à mort dans la grande majorité des cas, les personnes diabétiques mènent aujourd’hui une vie pratiquement normale à condition de bénéficier d’un traitement approprié. Plusieurs études montrent une augmentation significative de l’espérance de vie des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2. Pour les périodes 1990-1999 et 2000-2016, une baisse du taux de mortalité des personnes atteintes de diabète a été constatée dans 75% des pays européens.6 En Suisse aussi, la mortalité due au diabète sucré est en baisse depuis 1990 :

Décès liés au diabète chez les personnes âgées de 50 à 69 ans en Suisse (source: Global Burden of Disease (GBD)), https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#

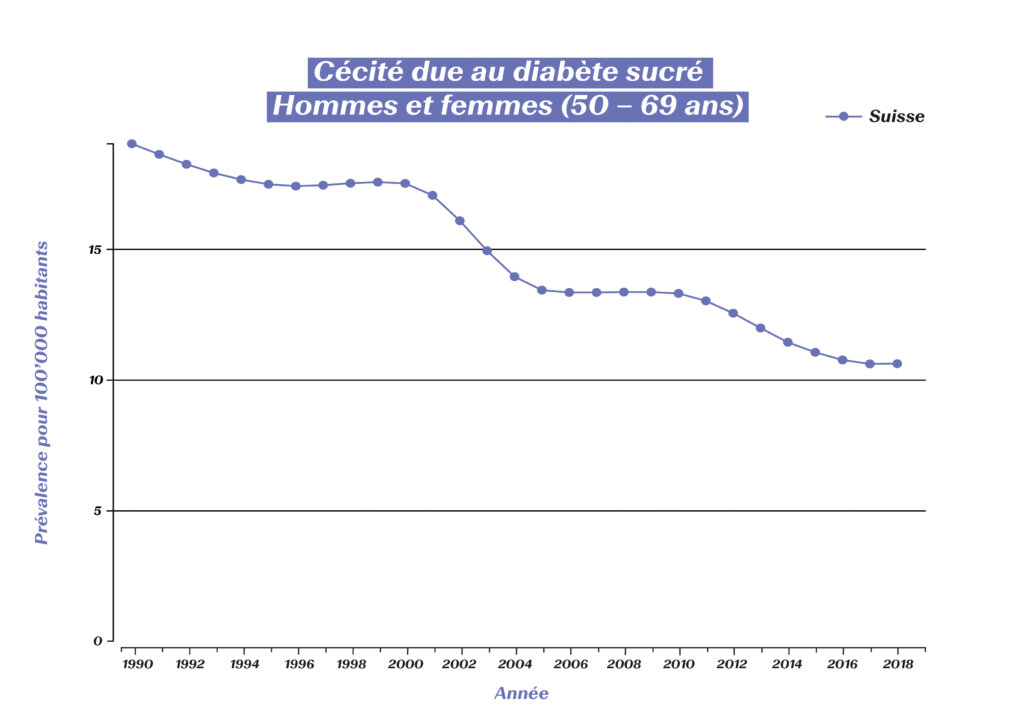

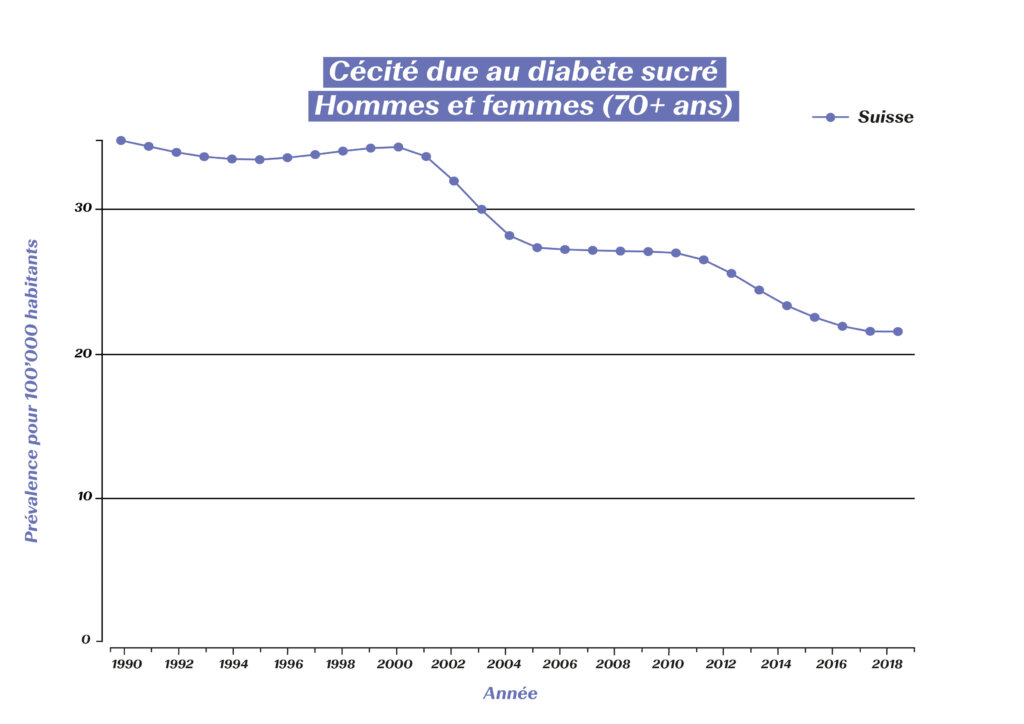

L’objectif du traitement moderne du diabète n’est toutefois plus seulement la survie des personnes concernées, mais aussi la prévention des maladies secondaires (par exemple, rétinopathie diabétique, syndrome du pied diabétique et amputations associées, insuffisance rénale) et l’optimisation de la qualité de vie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: l’incidence des amputations chez les patients diabétiques a nettement diminué. Onze pays de l’OCDE affichent en effet une baisse de près de 30% entre 2000 et 2013.7 Le taux de cécité a aussi pu être massivement réduit au cours des 30 dernières années :

Cécité liée au diabète chez les personnes âgées de 50 à 69 ans en Suisse (source: Global Burden of Disease (GBD)), https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#

Cécité liée au diabète chez les personnes âgées de 70+ ans en Suisse (source: Global Burden of Disease (GBD)), https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#

On peut s’attendre à d’autres innovations issues de la recherche dans les années à venir, offrant encore plus de flexibilité aux personnes atteintes de diabète. La médecine dite de précision jouera un rôle important à cet égard. Grâce à l’intelligence artificielle, notamment, on parvient déjà de mieux en mieux à identifier et à traiter les sous-types de diabète, ainsi que les complications et les risques correspondants.

1 Österreichisches Diabetes-Museum: Die Geschichte der (modernen) Diabetes-Behandlung. https://diabetes-museum.at/geschichte-diabetesbehandlung

2 Deutsche Diabetes-Hilfe (2022): 100 Jahre Insulin: Die Geschichte des lebenswichtigen Hormons. diabetesde.org/100-jahre-insulin-geschichte-lebenswichtigen-hormons

3 Mehnert, Hellmut (2019): Orale Antidiabetika: Ab wann? Welche? Wie lange? Ars Medici 21: 721-723.

4 Hôpital universitaire de Zurich (2022): Diabetes mellitus – Behandlung. https://www.usz.ch/fachbereich/endokrinologie/angebot/diabetes-mellitus/#typ-2-diabetes

5 Diabinfo (2021): Diabetes Typ 2: Medikamente. https://www.diabinfo.de/leben/typ-2-diabetes/behandlung/medikamente.html

6 Kulzer, B. (2022): Körperliche und psychische Folgeerkrankungen bei Diabetes mellitus. Bundesgesundheitsblatt 2022 (65): 503–510.

7 Carinci et al. (2020): An in‑depth assessment of diabetes‑related lower extremity amputation rates 2000–2013 delivered by twenty‑one countries for the data collection 2015 of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Acta Diabetologica 57(3): 347-357.